科研赋能,看市立医院如何“步步为赢”

在医疗事业蓬勃发展的时代浪潮中,科研能力已成为衡量医院综合实力的关键指标。市立医院从学科建设的精耕细作到人才队伍的悉心培育,再到科研成果的高效转化,每一步都镌刻着医院对医学进步的执着追求。下面让我们深入探寻市立医院的科研发展之路,见证其在学科、人才、成果转化领域的创新实践与显著成效。

学科“育苗”:厚植科研根基土壤

在医疗技术飞速发展的当下,市立医院凭借深厚的历史积淀与积极进取的精神,在科研领域不断开拓创新,走出了一条独具特色的发展之路。学科建设作为医院科研发展的根基,发挥着至关重要的作用,为医院的全面进步提供了坚实支撑。

市立医院始建于1913年,前身为美国基督教会创办的民爱医院。历经百余年的风雨洗礼,几代人艰苦创业、顽强拼搏,如今已发展成为宿州市唯一一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的公立三级甲等综合医院。2020年,医院正式成为安徽医科大学直属附院,自此开启了在高校引领下的快速发展新篇章。目前,医院拥有临床学科58个,医技学科14个,其中国家级临床重点专科1个、安徽省省级临床重点专科10个、安徽医科大学博士研究生培养点4个、硕士研究生培养点12个、蚌埠医科大学硕士研究生培养点5个。

据该院副院长黄以超介绍,为推动学科高质量发展,医院在顶层设计上狠下功夫,2024年,《学科建设五年规划》应运而生。“我们根据各学科的基础和发展潜力,明确了不同的发展定位和目标。比如,国家级临床重点专科,我们鼓励他们向国际前沿看齐,在科研设备、人才配备上给予全力支持。”医院设立专项科研基金,为学科发展注入资金活力。同时,医院还定期举办跨学科论坛,邀请不同学科专家会聚一堂,分享最新研究成果与临床经验,为学科交叉融合营造了良好氛围。

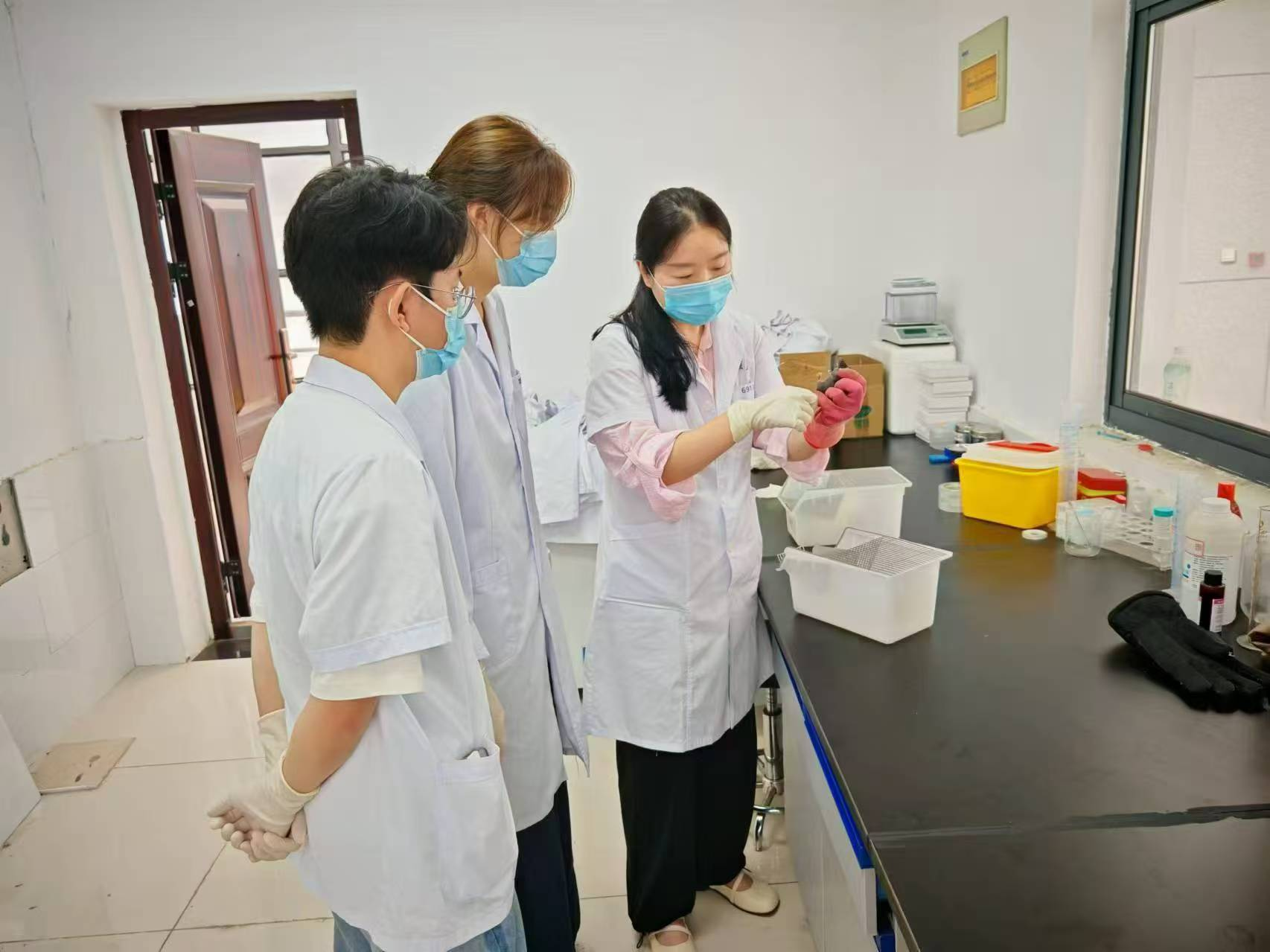

临床中心实验室是医院学科发展的又一重要布局。实验室位于医院北区,规划面积约3500平方米,功能分区科学合理。分子生物学实验室配备了先进的基因测序仪、PCR扩增仪等设备,能够开展基因检测、分子诊断等前沿研究;细胞室则专注于细胞培养、细胞治疗等领域的探索;病理室拥有高精度的显微镜、切片机等设备,为疾病的病理诊断和研究提供了有力支持;免疫室可开展各种免疫指标的检测和研究,为免疫系统疾病的诊治提供依据;活体动物实验室按照标准规范建设,满足动物实验的需求,为科研成果的临床前验证提供保障。

同时,医院积极开展队列研究,在专病队列建设上成果显著,已成功建设卒中队列、前列腺癌队列、结石队列等多个专病队列,入库样本万余例。通过对这些队列样本的深入研究,医院在相关疾病的发病机制、早期诊断、治疗效果评估等方面取得了一系列重要成果,为临床诊疗提供了科学依据,推动了医院在相关疾病研究领域不断深入探索,提升了医院在区域内的学术影响力。

人才“施肥”:滋养科研成长力量

人才是推动科研进步的核心要素,对于医院的科研发展起着决定性作用。近年来,该院通过一系列全面且富有成效的举措,在人才引进、培养与激励等方面持续发力,打造了一支高素质、富有活力的科研人才队伍。

在人才引进方面,医院积极响应宿州市“人才归宿”行动计划,全面实施人才强院战略,修订《安徽医科大学附属宿州医院(宿州市立医院)高层次人才引进与管理服务办法》,建立起更加科学、开放、高效和务实的博士等高层次人才自主引进和培养机制。目前,医院有博士和在读博士21人,硕士353人;高级职称专业技术人员459人。同时,医院大力推进博士后科研工作站建设,已完成两名博士后入站工作,并积极向市卫生健康委申请博士后科研专项,分别聚焦呼吸系统疾病和生殖相关方向开展研究,为医院在这些领域的研究开辟新的道路。

人才培养是医院人才建设的重要环节。2024年,医院邀请上海、合肥等知名专家进行科研能力提升专项讲座10场次,为医院科研人员拓宽了学术视野,提升了科研技能。同时,组织开展科研专项培训6期,针对不同层次和专业的科研人员,制定了个性化的培训方案,切实提高了科研人员的实际操作能力。此外,医院还开展了生物样本库二次开发系统的使用培训,使科研人员能够更好地利用生物样本库资源,开展深入的科研工作。同年6月,医院启动科研“学术秘书”遴选工作,选拔具备优秀组织协调能力和深厚学术素养的人才,并由白求恩公益基金会提供为期3个月的“科研能力提升公益培训”进行系统培养。通过这些培训活动,打造了一支年轻有活力、专业素质过硬的科研人才队伍,为医院科研工作的长期发展储备了后备力量。

为了充分调动科研人员的积极性和创造性,医院还在人才激励机制上不断创新。2024年3月修订的《安徽医科大学附属宿州医院(宿州市立医院)科研绩效实施办法》不仅增加了高质量科研项目配套经费,还加大了对高质量科研项目、论文、科技奖、专利、软件著作权等的奖励。这一系列措施极大地激发了科研人员的申报热情,提升了高质量科研项目申报和立项的数量。此外,医院还设立了科研成果奖、优秀论文奖等多个奖项,对在科研工作中表现突出的个人和团队进行表彰和奖励,激励更多人员投身科研创新工作。

科研“结果”:加速成果转化应用

“科研成果只有应用到临床,才能真正体现其价值。”这是医院科研工作者的共识。市立医院在科研发展过程中,始终坚持以临床需求为导向,积极推动科研成果从实验室走向临床实践,实现科研与临床的深度融合,为患者提供更优质的医疗服务。

近年来,市立医院在科研项目立项和学术论文发表方面成绩斐然。近三年来,共获批科研项目216项,其中国家自然科学基金项目2项、国家卫生健康委项目3项、教育部项目1项、国家中医药管理局项目1项、安徽省科技厅3项、安徽省卫生健康委28项、安徽省教育厅15项,实现了历史性突破。在科研项目的研究过程中,医院注重多学科协作,整合临床、基础研究等多方面资源,攻克了一系列关键技术难题,为科研成果的转化奠定了坚实基础。近三年,医院科研人员在国内外众多知名学术期刊上累计发表了270余篇学术论文,其中100篇被SCI数据库收录,170篇发表于中文核心期刊。这些高水平论文的发表,不仅彰显了医院在科研领域的实力和影响力,也为科研成果的转化应用提供了理论支撑。

在成果转化方面,医院取得了一系列实质性突破。目前,以市立医院为专利权人授权国家专利90项,并逐渐从申报实用新型专利向申报发明专利转变。2023年10月,医院一项医疗技术专利《一种骨科手术用关节镜悬挂装置》成功转让,实现了医院医学专利转化“零的突破”。2024年,耳鼻喉科医生研发的新型耳鼻喉冲洗器成功取得国家医疗器械注册证并投放市场,填补了我国在该领域器械的空白。这些成果的转化应用为医院带来了良好的社会效益和经济效益。此外,医院还积极与企业合作,搭建科研成果转化平台,加速科研成果的产业化进程,让更多的科研成果惠及广大患者。

医院的科研成果在临床诊疗中也发挥了重要作用。该院消化内科郭志国主任团队在市科技局2022年立项的“揭榜挂帅”项目中取得关键进展。他们从肠道菌群代谢物这一全新视角切入,构建疗效预测模型,有望在治疗前精准评估生物制剂对个体患者的疗效,为临床医生制订个性化治疗方案提供科学依据。这一成果的应用,将改变传统的治疗模式,提高治疗效果,减少患者的痛苦和医疗费用。该院神经内科刘时华主任团队在安徽省科技厅转化医学项目《帕金森病伴抑郁症神经机制及其干预研究》中,开展重复经颅磁刺激在帕金森病治疗中的应用技术。这种非侵入性神经调控技术通过调节运动皮质兴奋性、促进多巴胺释放及改善神经可塑性,为帕金森病患者提供了新的辅助治疗方式,切实改善了患者的治疗效果,提高了患者的生活质量。

“我们将继续深化科研成果转化应用工作,进一步优化科研管理机制,加大对科研的支持力度,鼓励临床医生在科研道路上不断探索创新。同时,强化科研与临床的融合,建立更加完善的科研成果转化体系,加强与企业、高校等机构的合作,让更多的科研成果转化为临床实用技术,为患者提供更安全、有效、便捷的医疗服务,为区域医疗卫生事业的发展作出更大贡献。”黄以超表示。

科研科

2025.03.10

门诊服务咨询电话:2561778、2560020

急诊服务咨询电话:2560038

入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910

医疗工作咨询电话:3032120

医保工作咨询电话:3021729

24小时行风监督与服务热线:96591

南区:安徽省宿州市汴河中路299号

北区:宿州市汴阳三路616号

邮编:234000

网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号

扫码关注公众号

扫码关注官方微博

扫码关注人事招聘网

安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院

All Rights Reserved.